Antonio D’Onufrio: ucciso dalla mafia e dimenticato dallo Stato

A fianco dei “morti eccellenti” per il compimento del proprio dovere, non ci si dimentichi delle tante altre vittime innocenti, loro malgrado piccoli eroi quotidiani

In un Paese normale, a magistrati, giornalisti e imprenditori non toccherebbe forse mai il destino di essere uccisi per aver condotto la propria vita seguendo i principi di onestà e giustizia. Uomini e donne comuni rappresentanti di una società civile altrettanto ordinaria. Ma viviamo in Italia, dove chi svolge il proprio dovere, spesso, certamente senza averlo mai chiesto, diventa un eroe. Ciò che è peggio è che a molti di questi uomini e queste donne capita persino di essere uccisi due volte: la prima dalla mano di chi conosce solo odio e vendetta, la seconda da chi avrebbe dovuto difendere e proteggere le loro vite. È quello che è successo a tantissime vittime assassinate dalla mafia e poi dimenticate dallo Stato. A Palermo, presso la bottega “I Sapori e i Saperi della Legalità” di Libera, si è reso omaggio ad una di loro, il cui ricordo non vuole essere una sterile memoria di ricorrenza, ma una memoria costante per educare in particolar modo le giovani generazioni, poiché il diritto-dovere della memoria sia patrimonio di tutti.

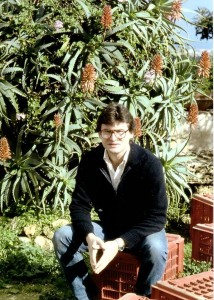

La mattina del 16 marzo 1989 un commando composto da 6 o 7 killer armati di pistole e mitra uccideva il barone Antonio D’Onufrio, 38enne proprietario di terreni nella zona di Ciaculli, alle porte del capoluogo siciliano, nonché centro nevralgico dell’espansione di Cosa nostra. La storia di tale delitto è una vicenda complicata, che si innesta in un contesto storico-sociale altrettanto complesso e in cui molti hanno cercato vilmente di ritrarlo come un personaggio ambiguo che avrebbe addirittura tenuto summit mafiosi in casa propria. Niente di più falso. Bisognerà attendere però soltanto il 2000 perché l’ex capo della polizia, il dottor Manganelli, dichiari: «In questo patrimonio di possibili informazioni e informatori venne fuori da un sottoufficiale, che all’epoca collaborava con il dottore Montana, mi pare si chiami Belcamino, il nome di questo barone D’Onufrio, che era persona non coinvolta in fatti di mafia e, quindi, che nulla poteva raccontare su cose di mafia, perché non faceva parte del mondo criminale; però, era un amico del dottor Montana, era un tifoso delle Istituzioni, era vicino alla Polizia, avrebbe voluto fare chissà che cosa per cambiare il mondo in meglio, un idealista insomma».

La mattina del 16 marzo 1989 un commando composto da 6 o 7 killer armati di pistole e mitra uccideva il barone Antonio D’Onufrio, 38enne proprietario di terreni nella zona di Ciaculli, alle porte del capoluogo siciliano, nonché centro nevralgico dell’espansione di Cosa nostra. La storia di tale delitto è una vicenda complicata, che si innesta in un contesto storico-sociale altrettanto complesso e in cui molti hanno cercato vilmente di ritrarlo come un personaggio ambiguo che avrebbe addirittura tenuto summit mafiosi in casa propria. Niente di più falso. Bisognerà attendere però soltanto il 2000 perché l’ex capo della polizia, il dottor Manganelli, dichiari: «In questo patrimonio di possibili informazioni e informatori venne fuori da un sottoufficiale, che all’epoca collaborava con il dottore Montana, mi pare si chiami Belcamino, il nome di questo barone D’Onufrio, che era persona non coinvolta in fatti di mafia e, quindi, che nulla poteva raccontare su cose di mafia, perché non faceva parte del mondo criminale; però, era un amico del dottor Montana, era un tifoso delle Istituzioni, era vicino alla Polizia, avrebbe voluto fare chissà che cosa per cambiare il mondo in meglio, un idealista insomma».

D’Onufrio era legato da sincera amicizia a Giuseppe Montana, capo della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, e quando questi viene assassinato nel luglio del 1985, in lui scatta immediatamente qualcosa. Per l’amore della sua terra, per il futuro di suo figlio Giuseppe, Antonio non poteva tacere. Il barone non esita infatti a collaborare con il Nucleo Centrale Anticrimine, interessato ad ottenere informazioni utili per la ricerca di possibili latitanti che potevano aver cercato rifugio proprio nella borgata di Ciaculli. E questo, purtroppo, gli costerà la vita. Seguiranno anni di depistaggi e disinformazione, in cui lo Stato ha avuto la propria considerevole fetta di colpevolezza. Come se il dolore della famiglia non fosse già abbastanza, «oggi, come allora, forte come un pugno nello stomaco». È il dolore di Tiziana, che si ritrova a soli 32 anni a dover rivedere i progetti di una vita a tre, costretta ad imparare all’improvviso cosa significhi crescere da sola il piccolo Giuseppe, al quale hanno strappato il papà “perché aveva parlato troppo”. «Antonio era un uomo molto positivo», ricorda la moglie con emozione. «Lui era la parte ludica» e non far pesare più del necessario l’assenza di un papà come Antonio è stato «estremamente difficile».

«Aveva 38 anni, mentre io ne avevo 32. Eravamo entrambi dei bambini, io più di lui, ma mi sentivo una donna fatta, pronta per accogliere il mondo a piene mani, ma purtroppo non è stato così». Immaginare come sarebbe oggi il volto invecchiato del marito, diventa un’impresa impossibile: «Ho in mente l’immagine di Antonio esattamente come era allora. Io mi guardo allo specchio e mi rendo conto che sono invecchiata, però se provo a pensare l’immagine invecchiata di Antonio non ci riesco. Forse perché lui era veramente giovane dentro. Era un idealista, se vogliamo anche “molto Don Chisciotte”. A quei tempi il suo gesto era improntato alla superficialità, un “highlander” destinato a non morire mai. Pensava di avere il mondo in mano e soprattutto pensava di essere protetto». La moglie racconta di quando, pochissimo tempo dopo che Beppe Montana venne ucciso, il marito fu chiamato a Roma dalla Criminalpol: «Ad un certo punto Antonio si è ritrovato in una visione delle cose, se vogliamo, fumettistica. Gli fu chiesto il perché e il percome avesse a che fare con Montana e con Ciaculli. Fu allora che decise che era arrivato il momento di fare “pulizia”. Solo così avrebbe potuto lasciare la terra che amava tanto a suo figlio Giuseppe».

Ancora oggi ci sono certi odori e sapori che riportano alla mente i ricordi di una vita spezzata troppo presto e in modo violento, come infiniti sono i piccoli momenti di gioia condivisa che «non ti abbandoneranno mai». Il profumo dei suoi mandarini, una camicia che sa di camino, il forte vento d’inverno che rischia di rovinare il raccolto, i catusi e le poppate all’alba prima di andare a lavorare. «Il dolore non scompare, ma prima o poi ti abitui a convivere con esso. Lo metti in un cantuccio, lo conservi, ma lui è sempre là. È come un cancro: un giorno esce una piccola metastasi e ti punge e ti fa male. Allora vai dal medico per farla togliere, ma poi ricomincia, ne esce fuori un’altra. Bisogna imparare a conviverci, perché devi continuare a vivere».

«Tra otto anni avrò la stessa età di quando mio papà è stato ucciso – afferma il figlio di Antonio D’Onufrio – ed è davvero molto triste pensare che io sarò più vecchio delle ultime foto che ho di lui. Hanno preso tutti gli assassini di mio padre, ma non mi basta. Perché non c’è niente che mi potrebbe ridare quello che mi è stato tolto».

«Avevo due anni quando mi insegnava a spostare i catusi, cinque quando se ne è andato». A quell’età è impossibile poter ricordare qualcosa di lui. «Ricordo il sorriso grazie alle foto», rivela Giuseppe, e qualcos’altro grazie ai racconti della madre. Ovviamente i ricordi introiettati da altri non bastano, «ma mi riconosco in un sacco di cose che la gente mi dice che era e faceva mio padre. Evidentemente l’imprinting genetico si è riuscito a trasmettere. […] Per noi è un eroe e dovrebbe esserlo per tutta la cittadinanza». Un eroe che purtroppo è stato invece dimenticato. L’auspicio è quello che il 16 marzo non diventi semplicemente “il giorno della memoria”. «Sono passati 25 anni e, se ne nessuno ne ha parlato fino ad ora, dovrebbe far capire che i pubblici proclami non ci interessano. Colpevole è lo Stato che nemmeno dopo la morte ha saputo rendergli onore».

In tal senso si sta muovendo adesso il Comune di Palermo, e in particolare la V Commissione Attività Culturali, affinché il sacrificio di Antonio D’Onufrio venga riconosciuto e ricordato. «È assurdo che a poche centinaia di metri dal luogo dove è avvenuto il delitto, sia stato istituito il Giardino della Memoria dedicato alle vittime della mafia e che non ci sia invece nemmeno una targa che ricordi Antonio, e questo nonostante la famiglia ne abbia fatto più volte richiesta», ha detto il consigliere Fausto Torta, amico del barone ai tempi in cui quest’ultimo allenava una squadra di basket. «Ci impegneremo per mantenere vivo il ricordo di Antonio e quello che ci ha insegnato, organizzando per esempio un Memorial, in cui verrà coinvolto anche il neonato Football Club Antimafia». Un ricordo dovuto per chi si è schierato dalla parte della legalità, senza mai piegarsi al potere mafioso.